生徒の活動

メニューの「生徒の活動」はURLが変更になりました!

みなさんこんにちは!

上部メニューの「生徒の活動」は以下のURLに掲載することになりました。

視覚支援学校の幼児児童生徒の活動ブログは、以下のURLに掲載されています。

これからも、下記WEBサイトで、学校の様子を発信しますので、どうぞよろしくお願いします!

note 福島県立視覚支援学校

ご覧ください→ https://fukushimasb-shs.note.jp/

note 視覚支援学校

視覚支援学校の幼児児童生徒の活動ブログは、今後、以下のURLに掲載することになりました。

これからも、下記WEBサイトで、学校の様子を発信しますので、どうぞよろしくお願いします。

移動水族館「アクアラバン」海の生き物についての学習(幼小学部)

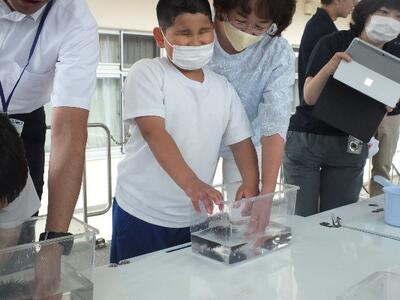

6月22日、幼小学部の幼児児童が、海の生き物についての学習を行いました。

今年は、アクアマリンふくしまさんのご協力をいただき、移動水族館「アクアラバン」がやってきました。

海洋環境を守るための意識を高めるとともに、ふだんは触ることのできない海の生き物に触って、生命を尊ぶ心や生き物の形態の進化、環境への順応などについて、理解を深めました。

アクアマリンふくしまのみなさん、ご協力ありがとうございました。

大きなトラックが、水族館に早変わり!

いわきの海に流れ着いたゴミの様子を学び、きれいな海を守ることの大切さについて考えました。

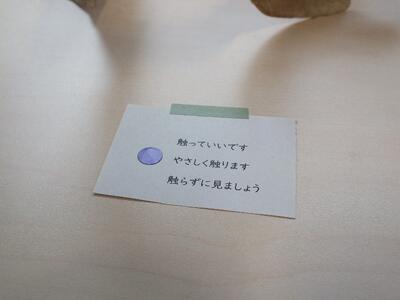

アクアマリンふくしまさんと、事前に打ち合わせをさせてもらい、触察(実際にさわることで、ものの形や肌ざわりなどを確かめること)のために、ひとつひとつの展示物に、「さわりかたシート」を準備しました。

アザラシのこどものはく製を触って確かめています。毛は思ったよりも硬かったようです。

ヒトデを見た幼児は、「ほし!」と、星の形と同じ形であることに気づいて、教えてくれました。

初めてヒトデに触りました。「口(くち)はここかなあ」と予想しながら触っています。

生きているウニにそっと触りました。「もぞもぞ動いてる!」と触感を話してくれました。

大きなサザエの貝がらに住んでいる大きなヤドカリをじっくり観察しています。

トラザメです。びっくりさせないように、やさしく触ろうとしています。

修学旅行⑭(中学部)

楽しかった修学旅行もいよいよ大詰め。

上野駅まで移動を終え、これから新幹線に乗って福島に帰ります。

3日間、大きなトラブルもなく、無事に帰ることができそうです!

たくさんのおみやげ話を抱え、いざ福島に戻らむ。

修学旅行⑬(中学部)

昼食はスカイツリーに移動して、予約していたレストランでいただきました。

出てきた肉の大きさにびっくり!

最後に大満足の食事となりました。

レストランを後にして、電車を乗り継ぎ、これから新幹線の待つ上野駅を目指していきます。

早朝の出発と充実の防災体験に、おなかはスカスカです。「いただきます!」

平和って本当にいいよね。おいしいものがたくさん食べられて。

「これ、おいしいよ。モグモグ…。」「ほんとだね。うわっ!肉おっきい!」大満足。

昼食を終えて、ここからは福島への帰り道。楽しい東京3日間の思い出を心に刻み、

改めて福島のよさにも気付けたかな。

修学旅行⑫(中学部)

都民防災センターでの防災体験を行いました。

風速30m、降水量50mmの中、外から見ていても目を開けられないほどの雨と風にびっくりでした。

水害被害の体験で、10cmの水でドアが開けにくくなり、実際に起きたら、脱出できなくなるかもと改めて水の怖さを感じました。

地震体験では、震度7がいきなり来て、みんなで必死にマットにしがみつきました。終わった後もふらついている人も。その他煙の中を歩いて避難する体験もしましたが、ここに家具などがあれば、避難がより困難になることや、普段からの備えが大切であることを学びました。

この後は、スカイツリーに移動して昼食となります。

「今日はいいお天気なのに、福島出た日みたいだね。」「でもこれくいなら平気だよね。」まだ余裕…。

ドザーッ!ビューッ!「うわーっ!こんな雨、本当に降るの⁉」「顔が、顔があげられな~い!」驚がくの豪雨体験。

これは大変。車の外が冠水している。「よし脱出だ。あれっ⁉ドアが開きませ~ん!」どうする?

「非常口を見つけたわ。みんな、こっちよ!」

マットの上でひとごこち付きました。「ふーっ。また何か起きるのかな。」「大丈夫でしょう。」

ドゴゴゴゴーッ!「きゃーっ!立てな~い!「こんな大地震、本当にくるのーっ!」どうする?

修学旅行⑪(中学部)

浦安から電車を乗り継ぎ、錦糸町にある都民防災センターへ到着しました。

途中スカイツリーがよく見える場所を通り、生徒からは「高い」という声も聞かれました。

10時30分から防災体験ツアーに参加して、様々な災害への対策について、勉強します。

青空のもと、ビルの合間からスカイツリーが見えます。「ツリーが高いっ!」

錦糸町にある東京消防庁本所防災館の前です。「日差しが強いっ!」

これから「自然災害コース」の体験学習です。「どんな災害なのかっ!(どきどき)」

修学旅行⑩(中学部)

楽しかった修学旅行もいよいよ最終日です。

今朝は、昨日までの天気が嘘のように晴れており、既に気温がグングン上昇しています。

ホテルでの朝食を終え、これから都内に向けて出発です。

写真は今朝の朝食です。

どれが誰の食事でしょうか?

いずれにしてもしっかり食事を摂り、3日目も元気に楽しんでいきたいと思います!

青空だ!朝日を浴びて最終日の活動に出発!笑顔も晴れやかです。

修学旅行⑨(中学部)

昼食後、まずはスプラッシュマウンテンに行きました。

最後の滝で濡れたのは‥帰って来たら3年生に聞いてみてください。

その後、イッツアスモールワールド、プーさんのハニーハント、カリブの海賊と巡り、2人で希望していた10個のうち、8個のアトラクションを回ることができました。

また、限定チュロスも食べて、大満足の1日となりました。

明日が最終日となります。

天気も何とか活動できる状況で過ごせていますので、明日も楽しみたいと思います。

箱舟に乗って、「スモールワールド」へ出発!

プーさんのハニーハントの待ち時間中です。大きな絵本の中に入っていきます。

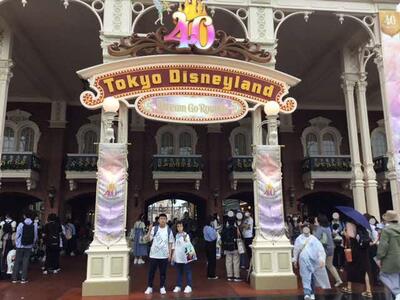

「ランドに住みたい!」のかもしれませんが、最後に、ゲートの前で記念撮影です。

ひと目でどこに行ってきたのかがわかりますね。

修学旅行⑧(中学部)

ディズニーランド内は比較的空いており、2人のお目当てのアトラクションを回っています。

ミートミッキーでは、ミッキーにサインを書いてもらい、大満足!

スターツアーズはTくんから『今日1日ここでも良い』という声が。

ビックサンダーでは、Iさんの叫び声が気持ちよくこだましましたが、終わった後は『楽しかった』そうです。

現在、昼食でカレーを食べて、午後からの活動に備えています。

ミートミッキーに行ってきました。なんと!ミッキーマウスにサインをしてもらいました。

スターツアーズに乗船しました。宇宙旅行は最高だね。

ビッグサンダー・マウンテンは迫力満点でした。思わず大きな叫び声が…。

叫び声も迫力満点でした。

修学旅行⑦(中学部)

心配されていた天気も現在のところ曇りで午前中は持ちそうな予報が出ています。

修学旅行も2日目となり、楽しみにしていたディズニーランドでの活動となります。

昨日の疲れも快眠でしっかり取れ(先生方は筋肉痛ですが)ディズニーランドに到着しました。

1日楽しみたいと思います♪

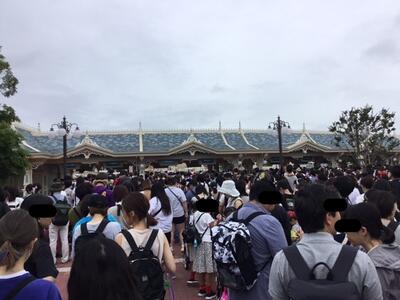

東京ディズニーランド到着。入園ゲート前で開園を待つたくさんの人たち。

いよいよ入園ゲートを通過します。期待に胸が高鳴ります。

入園しました。「さあ、どこから行こうか。」広い園内、計画的に。

修学旅行⑥(中学部)

自主研修を終え、地下鉄やJRを乗り換えて、ホテルへと到着しました。

自主研修が始まった時は、道を尋ねたり、自分たちが乗る電車のホームに戸惑ったりしていましたが、帰り道は、壁にある地図を確認したり、駅員さんに確認したり、スムーズに進むことができました。

これから夕食を食べて、今日の反省と明日の作戦を練ります。

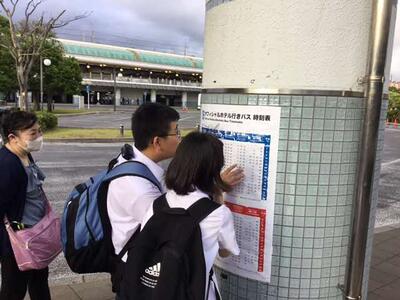

宿泊するホテルまでのバス時刻表を確認しています。

たくさんのバスが往来するバスプールで、お目当てのバスが来るのを待っています。

ホテルのカウンターでチェックインをすませ、部屋の確認をしています。

修学旅行⑤(中学部)

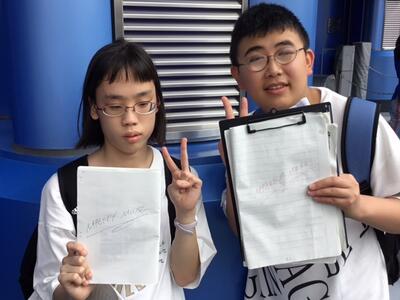

食事の後、自主研修を行いました。

まずは浅草寺と仲見世通りの散策。

浅草寺では、もちろん高校受験合格をお願いしてきました。

その後、買い物をして、東京タワーを目指して、都営浅草線で移動だったのですが、都営浅草線の入口が分からず、右往左往。勇気をもって通りすがりの方に尋ねるも旅行客だったようで、分からず、最後は交番があったことを思い出し、交番で確認できました。

東京タワーでは、外階段を使って展望デッキまで階段で登りました。

教員は途中、355段でリタイアしましたが、2人はさすが!600段を登り切りました!

登った感想です

「疲れた」

「脚がパンパンです」

今日はぐっすり眠れそうです。

雷門の大きな提灯の下を通ります。

大きな常香炉から出てくる、お香の煙を頭に浴びます。

歩道の案内板に掲げられた周辺地図を見ている二人。「ここは、どこかな?」

東京タワーや浅草寺で買ったお土産を見せてくれました。

交番の前で、旅行のしおりにメモをとっています。

仲見世のにぎわいのただ中で、浅草寺をバックに撮影しました。

修学旅行④(中学部)

お昼は浅草に移動して『三定』で天ぷらを食べました。

午前中の見学でたくさん歩いた分、お腹もしっかり空いていて、美味しい天ぷらもあっという間の完食でした。

「天ぷらがサクサク!」

「ご飯が立っている!」

「味噌汁の出汁が美味しい!」

浅草『三定』にて。楽しみにしていた昼食です。

「いただきます。」…「サクサクしておいしい天ぷらだね。」

「ごはんがおいしい。」…「みそ汁もだしがおいしいね。」

修学旅行③(中学部)

午前中は、上野公園内にある東京国立博物館の見学を行いました。

ボランティアの方々に説明をしていただきながら、国宝の展示物等

生徒の感想です

「刀や鎧を見ることができて良かった。鎧を持った時、思ったより

「浮世絵や着物がきれいでした。紫の着物は着てみたいと思いまし

雨も上がり、これから浅草に移動します

上野駅に着きました。学級担任と3人で写真撮影。

これから東京国立博物館に向かいます。

東京国立博物館に来ました。展示されている鎧を挟んで。

鎧を持ってみました。「想像していたより重い。」

東京国立博物館前で。思い出の場所になりました。

修学旅行②(中学部)

福島駅に無事到着し、いよいよ東京に向けて出発です。

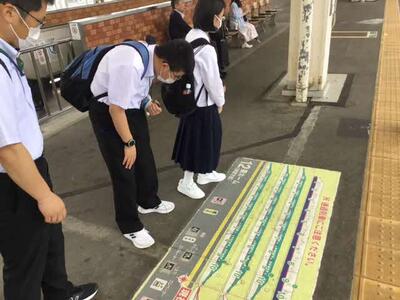

自分たちの乗る新幹線のホームや車両の場所を確認するため、地図や案内板の場所を探しながら確認しました。

雨が降り出しましたが、今日の日程がスムーズにいけばと願いながらの移動です。

ホームの床に標示されている案内図で、乗車位置を確認しています。

ホームの上の方にある電光掲示板でも乗車位置を確認しています。

新幹線車内の指定席に座り、発車を待ちます。

修学旅行①(中学部)

今日から3日間、中学部3年生の2名が東京方面への修学旅行に出発しました。

心配されていた天気ですが、出発式では2人の楽しみな気持ちを表すように、雨が止んでいました。

多くの先生方に見守られ、学校を出発し、福島駅へと向かいました。

途中では、駅を利用している先生やALTの先生にもお会いして、「楽しんできてね」と声をかけられました。

校長先生に、「行ってきます!」とあいさつする二人

雨もやみ、留守番する先生方に見守られながら、出発しました。

福島駅前では、ちょうど通勤する途中だった先生方が、「行ってらっしゃい!」と大きく書かれた紙を掲げて、2人を見送りました。

令和5年度県北地区高等学校音楽祭

5月26日(金)に、ふくしん夢の音楽堂大ホールにて、令和5年度県北地区高等学校音楽祭が開催され、高等部普通科生徒8名全員が参加しました。今回は、本校単独での演奏2曲に加え、福島高等学校合唱部と合同で1曲演奏しました。

プログラム8 視覚支援学校 混声合唱

①「Ave verum corpus」 作曲:モーツァルト

②「群青」 作曲:小田美樹 編曲:信長貴富

作詞:福島県南相馬市立小高中学校平成24年度卒業生

③「虹」 作詞作曲:森山直太朗、御徒町凪

編曲:信長貴富

参加が初めての生徒もおり、緊張が見られましたが、お互いに助け合ってステージに上がり、伸びやかな歌声を披露することができました。

「Ave verum corpus」「群青」は、本校生徒の演奏。想いを込めて、真摯に歌いました。

「虹」は、本校と福島高等学校合唱部との合同演奏。合計19名で合唱し、豊かなハーモニーを響かせました。

演奏後は、他校の演奏をゆっくり鑑賞したり、これまで交流を深めてきた他校生と談笑したりと、音楽祭を楽しみました。

これからも、音楽活動を楽しみ、交流及び共同学習を充実させていきます。

<ふくしん夢の音楽堂大ホールにて 福島高等学校合唱部との合同演奏>

「ふくしまシティマラソン」マッサージボランティア

5月21日に、福島市で初開催となった「ふくしまシティハーフマラソン2023」のおもてなしとして、福島市観光コンベンション協会様と本校の理療科生徒と教職員がコラボし、「マッサージ体験コーナー」を設置しました。

当日は保健理療科3年の佐藤さんが参加し、県内外から参加のランナーや観光で来られた方々にマッサージを体験していただきました。

初めは緊張していた佐藤さんもすぐに慣れ、一所懸命に施術に取り組む中で、「気持ちよかった」「次回もマッサージを受けたい」など、うれしい感想をいただきました。

今回のコラボ企画を通して、理療科について知ってもらえるよい機会になりました。また、障がいがあっても、社会の一員として「自分にできることは何か」を考える大変良い機会にもなりました。

|

【 福島市観光案内所 入口の様子 】 |

のぼりとスライドショーにより理療科や各学部の様子などを紹介しました。 |

|

【 マッサージ体験の様子 】 |

県内外から参加したランナーや観光で福島市を訪れた方々にマッサージ体験を通して、理療科啓発を行いました。 |

|

【 マッサージ体験PR 】 |

マッサージ体験者の足元に2種類の点字ブロックを敷いて、その違いについて説明するとともに、点字ブロックの重要性について啓発しました。 |

|

【 参加者集合写真 】 |

福島市観光協会と理療科のコラボ企画として実現したマッサージ体験コーナーの設置により、理療科啓発の大変良い機会となりました。 |

校内散策(幼稚部)

入学してから2か月が経ちました。

幼稚部ぱんだ組の教室での過ごし方に楽しみを見つけて生活しています。

教室以外の場所はドキドキしていましたが、少しずつ何があるのか興味をもち校内を散策するのが日課になってきました。

階段、エレベーターと教室の外にも、いろいろ新しい発見があります。

少しずつ生活の場所が広がりつつある今日この頃です。

資源回収のそばで(小学部)

5月29日は、第1回PTA資源回収の日でした。

保護者の皆さん、御協力ありがとうございました。

さて、小学部児童が教師といっしょに、回収に来ていたトラックを興味深く見ています。

ちょうど、社会科の「ごみはどこへ」の学習で、ゴミの分別とゴミ収集の様子について学習していたので、ゴミ収集車と、資源回収のトラックの違いを確かめています。

第61回福島県障がい者スポーツ大会に出場しました

5月14日(日)、第61回福島県障がい者スポーツ大会の陸上競技とサウンドテーブルテニス競技に参加しました。

サウンドテーブルテニス競技は、福島県点字図書館で行われました。サウンドテーブルテニスは、アイマスクをつけて、音の出る卓球ボールを転がして打ち合うスポーツです。

選手たちは音を頼りにボールを打ち合うので、ラリー中はみんな声を出すこともなく静まり返ります。ラケットやボールの音だけが響くため、会場は独特の緊張感に包まれます。

熱戦の結果、本校生徒2名が、第1部男子で第1位と第2位に入賞しました。おめでとうございます。

本校生徒同士の対戦 ボールを打ち合う2人

陸上競技は、いわき陸上競技場で行われました。本校からは、3名の選手が参加しました。

普段の練習が実を結び、自己ベストを更新した生徒もいました。3名とも、視覚障がいのカテゴリーで第1位に入賞しました。おめでとうございます。なお、記録は以下のとおりです。

小野寺 陽大 1500m 1位:7分13秒

増子 新之介 100m 1位:20秒23

遠藤 大虎 ジャベリックスロー 1位:29m

1500mを力走する選手

ジャベリックスローで力投する選手

100mで第1位に入賞し笑顔でメダルを手にする選手

みごと第1位に輝いた3人 首からさげられたメダルも金に輝いています

東白川郡 鮫川村の関根政雄村長が御来校

令和5年5月12日、江竜田の滝と呼ばれる大小様々な美しい滝などで有名な鮫川村の関根政雄村長、鈴木大介副村長が、本校を御視察になられました。現在、本校高等部普通科3年に在籍する、鮫川村出身の石井 葵さん(生徒会長)への激励や本校高等部専攻科理療科をはじめとする教育活動などを視察するため、お忙しい業務の合間を縫って御来校くださいました。

関根村長は、石井さんに対し「これからも有意義な学校生活を送っていただきたい。応援しております。」と温かいお言葉を掛けられていました。

その後、今年度新たに開設となった幼稚部をはじめ、小学部、中学部、高等部普通科、保健理療科、専攻科理療科の授業を熱心にご覧になられました。

関根村長からは、「初めて視覚支援学校の教育を見ることができ、大変よい機会となった。引き続き頑張っていただきたい。」との激励のお言葉をいただきました。

関根村長、鈴木副村長には、ご公務のお忙しい中、ご視察いただき、本当にありがとうございました。

石井さんを激励する関根村長

専攻科理療科の授業をご覧になる関根村長・鈴木副村長

専攻科理療科における鍼(はり)の実習をご覧になる関根村長・鈴木副村長

高等部 校内弁論大会

5月10日(水)に、高等部校内弁論大会が本校体育館にて行われました。引き続き感染症対策を講じながら実施しました。

今年度も高等部生徒全員が弁士として熱弁をふるいました。

【結果】

第1位 「かわいい娘(こ)には旅をさせよ」 普通科3年

第2位 「俺の塔」 保健理療科3年

第3位 「視覚障がいでもスポーツを」 専攻科理療科2年

視覚障がいのある自分のこれまでの葛藤、今の自分のものの考え方、仲間と向き合い学ぶ中での自己実現、趣味、働くことなど、思い思いに経験を語り、他の人の意見を聞いて自己に重ねて考える、充実した時間でした。

自分の思いを言葉にして伝えることは照れくささや恥ずかしさもあり難しいですが、挑戦は確実に成長をもたらしています。

優勝者は6月21日に宮城県仙台市で行われる第72回東北地区盲学校弁論大会へ福島県代表として出場します。

『合同大運動会』~心を一つに みんなで輝く運動会~

5月13日(土)に福島第四小学校を会場に、合同大運動会が行われました。本校小学部は、年間を通して福島第四小学校・聴覚支援学校福島校と交流及び共同学習を行っており、合同での運動会に向けて4月末から一緒に練習を重ねてきました。各種目では、どのような配慮があれば障がいのある児童と障がいのない児童が一緒に取り組めるかを検討し、参加の仕方やルールを変更・調整しながら取り組みました。

電子ホイッスルの音源に向かって走る児童がいる時には、会場のBGMもアナウンスもOFFになります。白線を手掛かりにするとコースから外れずに走ることができる弱視の児童は、徒競走では常にインコーススタートです。毎年交流を重ねる中で、こうした配慮が自然に受け入れられ、会場にいるどの学校の児童も保護者や地域の方々もみんなが応援し、あたたかい拍手を送ってくださることを本当にありがたく思います。

「心を一つに みんなで輝く運動会」・・今年度の合同大運動会のスローガンにふさわしく、みんなが輝いた運動会でした。

|

開会式での応援合戦 今年も優勝するのは、「紅だー!!」

|

中学年チャンス走『引いて行こう!』 選んだ紐を引っぱって・・ 短い紐ならラッキー!ゴールへ急げ! |

|

中学年団体 『ダブルタイフーン』 四小の友達と、風をきって走りました。 『ダブルタイフーン』は、紅白大接戦!結果はなんと引き分けでした。 |

パン食い競走 お目当てのチーズパンではなかったけれど、 一番大きなパンをゲットしました。

|

令和5年度 幼稚部開設式・入学式

4月10日(月)令和5年度幼稚部開設式、入学式が挙行されました。

入学式に先立って行われた開設式では、来賓のみなさまをはじめ、たくさんの人たちに見守られながら、福島県立視覚支援学校幼稚部の歴史がスタートしました。「歓迎の言葉」として、小学部児童4名によるダンスが披露され、開設式に花を添えてくれました。

その後行われた入学式では、2名の幼児が呼名され、それぞれ元気に手をあげて、返事をすることができました。

視覚支援学校にとっても、入学した2名の幼児にとっても新たな一歩となる1日になりました。

令和5年度 中学部・高等部入学式

4月10日月曜日、体育館で令和5年度中学部・高等部入学式が行われました。

午前9時30分、中学部1名、高等部普通科1名の新入生が緊張した表情で入場すると、会場は大きな拍手に包まれました。入学者呼名、入学許可の後、校長式辞や御来賓の祝辞、新入生代表の誓いの言葉と続く式の間、最前列で背筋をピンと伸ばしたままの姿に、二人の希望に満ちた心が見えたようでした。二人には、後ろに座っている在校生や教職員のたくさんのエールが届いていたはずです。

式が終わり、3月に卒業した小学校や中学校の恩師からの祝電を見た二人からて、ようやく柔らかな笑顔とうれしそうな声が聞かれました。

がんばれ、新入生! 一緒にすてきな学校生活を送りましょう!!

令和4年度 高等部卒業証書授与式

3月1日(水)10時より卒業式が行われました。今年度は、「歌唱のときを除いて、基本的な感染対策を行い、マスクなし」での挙行となりました。高等部普通科生1名、本科保健理療科生1名、専攻科理療科生4名の計6名の卒業生が新たな道へと歩み出しました。

式に先立ち、高等部の教師や生徒の副音声付きで、思い出のアルバムが上映されました。3年間の思い出を振り返ったあと卒業証書授与式へと進みました。

郷家校長より一人一人に卒業証書が授与された後、功労賞と精勤賞の各賞状が授与されました。マスクを外した卒業生は緊張の中にも自信に満ちた姿で卒業証書を受け取っていたのがとても印象的でした。

卒業生代表の「別れのことば」では、これまでの学校生活を振り返り、それぞれの活躍や個性あふれる仲間への想い、様々な葛藤を通して成長してきたことなどに触れ、参加者の涙を誘いました。約3年ぶりの校歌斉唱や式歌 「群青」では、祝福やエール、感謝、これまでの思い出を振り返る気持ちなど、たくさんの思いが詰まった歌声に包まれました。

卒業生の皆さん、今後のご活躍を期待しています。おめでとうございます。

送別会~寄宿舎~

2月27日(月)に今年度最後のむつまじ会行事を開催しました。今年度卒業を迎える3名の卒業生にたくさんの感謝の気持ちを伝えるためにはどうしたらよいか…当日まで在舎生が案を出し合いながら準備を進めてきました。

余興の前半では「ビンゴゲーム」を行いました。卒業生との思い出や卒業生の意外な一面などが発表され、大盛り上がりでした。後半は卒業生の名前を使って「あいうえお作文」を作り、感謝の気持ちを伝えました。短時間ではありましたが、会場は終始笑顔であふれ、和やかな雰囲気の中、卒業生との別れを惜しみました。

卒業生のみなさん、4月からは新しい環境での生活となり不安なこともあるかと思いますが、寄宿舎で学んだことを生かししながら自分の夢に向かって頑張ってください。

|

ビンゴカード作成中 |

卒業生との思い出を発表 |

記念品贈呈 |

令和4年度 高等部送別会

2月28日に、高等部送別会が行われました。催し物の際には生徒会公認キャラクターである『邪気軍団』も駆けつけ、全員でゲームを行い盛り上がりました。さらに、会の後半では、在校生から卒業生に向けて手紙で感謝が伝えられました。また、卒業生からのあいさつでは、それぞれの思いや、感謝の気持ちが述べられました。会は終始、温かい雰囲気で進められ、在校生は卒業生との残り少ない時間を精一杯楽しみました。

節分~寄宿舎~

令和4年度臨床体験発表会開催される

当初、12月22日(木)に予定されていた臨床体験発表会がコロナ禍の影響で延期となり1月19日(木)に実施されました。本来であれば、筑波技術大学准教授の近藤 宏先生においでいただき開催する予定でしたが、近藤先生にはリモートにより御指導をいただくこととなりました。

この発表会は、理療科の生徒が日頃の臨床実習で興味を持った症例や授業等で学習した事柄で疑問に感じたことなどを探究し、それをまとめて発表するものです。実験調査研究で保理科2年と専攻科2年がそれぞれ1題、症例研究で保理科3年が1題、専攻科3年が4題、専攻科1年からは、訪問マッサージの経験を「14年間の臨床経験から」と題して発表が行われました。内容として、筋疲労に対するマッサージ等の効果や体温に及ぼす影響を調べる実験研究や五行スコアと嗜好の味との関係についての調査研究、症例研究では、腰痛、浮腫、VDT症候群、頭痛等に対する理療施術の効果を検証する臨床研究など多岐にわたるものとなりました。発表に対しては、生徒及び教員からも多くの質問が出され、活発な討議がなされました。その中で、「14年間の臨床体験から」の発表においては、実際の臨床場面での失敗談なども語られ、臨床の難しさなどをリアルに感じさせるものとなりました。

最後には、筑波技術大学の近藤先生から、一人ひとりの発表に対し、指導助言をいただきました。近藤先生には、それぞれの発表の優れた点や研究の意義などをお話しいただき、今後の学習に大いにつながるものとなりました。本来であれば、午後に近藤先生の実技講習会が予定されていましたが、コロナ禍で中止となったことは大変残念でした。

令和4年度 第3回職業・作業製品販売会

令和5年1月17日(火)に、普通科1年2組と2年2組生徒で、「大きなポチ袋」の販売会を寄宿舎の娯楽室で行いました。今回は、寄宿舎の職員に30セット完売を目標に販売しました。今年度3回目の販売会ということもあり、1回目、2回目の反省を活かし、接客や金銭の取り扱い、商品の受け渡しなど生徒一人一人が自分の課題を理解しながら、見通しをもって実践することができました。また、自分達が製作した職業・作業製品を販売することで、働くことへの興味関心を深め、主体的な態度を段階的に育むことができました。

|

「大きなポチ袋」 ・点字用紙をリサイクルした紙工製品です。 ・折らずにお札を入れることができます。 ・マーブリングと点字による模様は、世界に1つだけのポチ袋です。 |

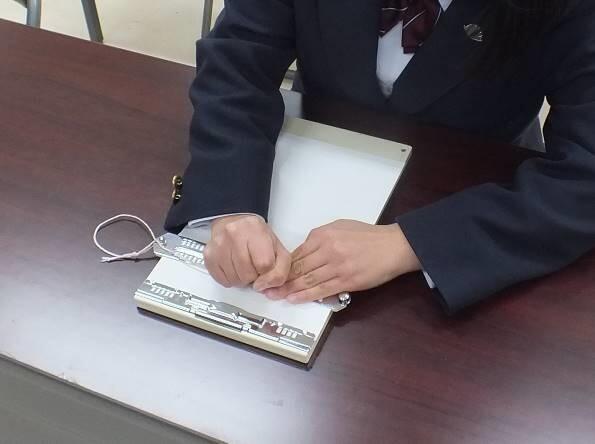

令和4年度後期文字能力テスト(第86回)

漢字の読み書き、点字の読み書きの向上を目指して、12月15日(木)に文字能力テストを行いました。

中学部、高等部普通科の墨字使用者は、漢字の読み書きテストを行いました。斜面机や拡大読書器などを使用した見やすい環境の下、前回合格した級のさらに一つ上の級を目指して、真剣な表情で取り組みました。

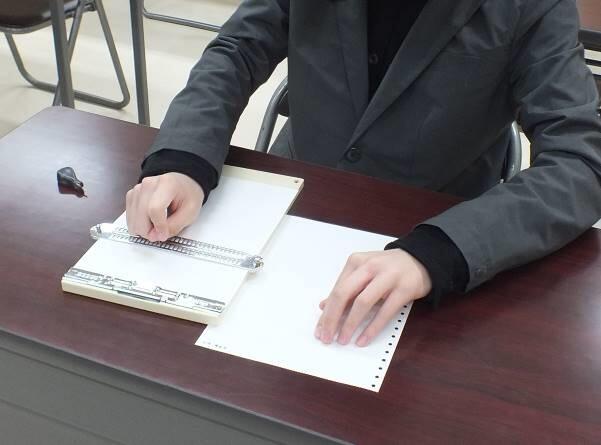

点字使用者は、点字盤、パーキンスブレイラーそれぞれを使い、五十音書き、転写、聴写、速読に挑みました。小学部2、3年生は、高等部3年生と共に五十音書き、速読に取り組みました。

小学部の児童は、卒業間際の先輩の姿に「こんなに速く読み書きできるんだ!」と驚き、先輩の点筆の音を記憶に刻み込みました。先輩に、速読のコツも伝授してもらいました。

高等部普通科の点字使用者は、文字能力テスト終了後の残り時間を、点字つきおやじギャグかるたで楽しみました。

かるたを目の前の台に固定して、速くとるという、団体戦で盛り上がりました。

|

高等部3年生と小学部2、3年生で、速読の練習をしました。 |

テスト後は、おやじギャグかるたで白熱!「トイレにいっといれ!」 |

令和4年度 第3回命と心の健康教室(薬物乱用防止教室)

12月7日に学校薬剤師の佐藤晋作先生を講師に迎え、第3回命と心の健康教室(薬物乱用防止教室)が行われました。

医薬品の正しい使用方法や薬の主作用・副作用、血中濃度と効果の違いについて、また、後半は薬物の耐性と依存性の恐ろしさや麻薬に関する国際条約についての話がありました。

今回は中学部、普通科、保健理療科生が対象で、点字、拡大文字のプリント、タブレットのデータ資料から自分の見え方に応じたものを選択して参加しました。

講話の終盤でWHO(世界保健機関)の「健康」についての意味「健康とは病気がないとか弱っていないというだけではなく、肉体的、精神的、社会的に完全に満足な状態であること」を再確認した後、佐藤先生より「健康な身体で自分の夢や目標にむかってがんばっていきましょう」と激励の言葉がありました。

生徒たちからは「これからも薬を正しく服用したい。」「薬物乱用の恐ろしさが分かった。」という感想が出されました。

最後に生徒会長が、「ドラマやアニメなども絡めてわかりやすく説明してくださりありがとうございました。」とお礼の言葉を述べました。

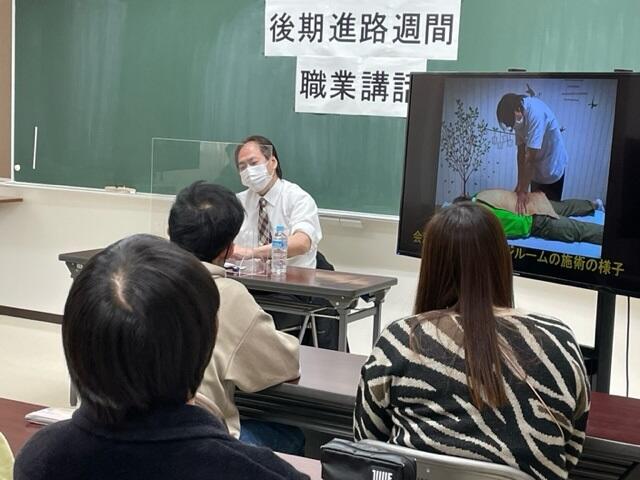

後期進路週間「職業講話」

後期進路週間中の11月9日(水)、令和元年度専攻科卒業の小椋栄二先生を講師に招いて、高等部普通科、保健理療科、専攻科理療科の生徒を対象に「職業講話」を行いました。

小椋先生は現在、会津若松市にある日本テキサスインスツルメンツ会津工場でヘルスキーパー(企業内マッサージ師)として勤務されています。

今回の講話では、まず現在の業務内容(1日の流れ)や工場内でのマッサージルームの立ち上げにあたっての苦労話からはじまり、「なぜ働くのか?」「働くこととはどういうことか?」「働きがいとは?」などの働くことの基本から、視覚障がい者として働くことの大変さや、学生のうちにやっておくべきこと、特に国家試験に向けての心のつくり方など、時に熱く、特にユーモアや冗談を交えてお話しいただきました。

生徒たちからも、

「社会に出るためには自分の強みとなる武器がいる=国家資格」

「心にしみるありがたい言葉をいただき、自分に少し自信がもてるようになった」

「国家試験に合格するためのモチベーションの上げ方や1年生で習った解剖学や生理学といった基礎科目の重要さを改めて確認できた」

「働くという事の大変さを改めて理解できた」

「資格があれば視覚障がいでも頑張れる事が分かったので、日々努力していきたい」などの感想があり、小椋先生の言葉に刺激を受け、それぞれの進路実現に向け、みな前向きな気持ちになった様子でした。

卒業生の「生の声」は生徒たちの心にストレートに響く声そのものだと感じました。

( 時に熱く、特にユーモアや冗談を交えて講演される小椋栄二先生)

後期進路週間「高等部職場見学・体験・校外実習」

高等部は1・2年生が「スポーツ用品小売店」、「就労継続支援B型事業所」、「生活介護事業所」に行き、それぞれの生徒が、将来に向けて様々な体験をすることができました。

見えにくいという困難さがある中で、それぞれの生徒のニーズに応じた職場や事業所での仕事や生活を通して、自分の進路や適性について理解を深め、将来の就労や日常生活に向けての見通しをもつことができました。また、社会の様々な人との関わりで、視覚障がいへの理解や啓発につながる機会にもなりました。

保護者の皆様、各事業所や関係機関の方々にたくさんの御協力をいただき、ありがとうございました。

後期進路週間「中学部職場見学」

11月18日金曜日、中学部1学年の生徒が飯坂線桜水駅に職場見学に行きました。

職場見学では、運転手や車掌の業務の説明の他、車庫の中の様子をはじめ、車両点検や線路の保守点検、運行管理業務など様々な仕事の様子を見学させていただくことができました。

職員の方から「電車の仕事というと、運転士や車掌の仕事を思い浮かべるかもしれない。しかし、安全に運行するためには、雨量や風力の確認、車両・線路の修理や点検、電車同士が衝突して事故を起こさないように、位置を確認して指示を出す仕事も欠かせない。お客様には見えないところで働いている、たくさんの人の協力が必要だということを忘れないで欲しい。」という言葉を伺い、見学後には委員会活動での話し合いの際に、以前よりも積極的に発言したり、学部の仲間と協力しようとしたりする様子がみられるようになりました。

令和5年度 高等部入学者選抜募集要項

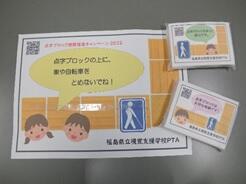

「点字ブロックは私たちにとって大切な『道』です!」

「点字ブロックは私たちにとって大切な『道』です!」

~点字ブロック理解推進キャンペーン~

11月2日(水)、本校PTA主催の「点字ブロック理解推進キャンペーン」が開催されました。

点字ブロックは、目に障がいをもつ人にとって大切な『道』です。このキャンペーンは一人でも多くの方に点字ブロックの大切さを知ってもらおうと、10年前から行っている活動です。これまでも児童生徒が考えたメッセージを入れたポケットティッシュを多くの人に渡すことで、点字ブロックの大切さを伝えてきました。

3年前からは、学校周辺の商店等にメッセージ入りのポケットティッシュやチラシをお配りし、店内に置いていただき啓発の御協力をお願いしています。商店の方々も、毎年快く対応して下さり、児童生徒たちの励みになっています。

当日は、キャンペーンのシンボルである黄色いのぼり旗を目印に、小学部・中学部・高等部普通科の児童生徒および保護者、教員が集合しました。黄色いたすきをかけ、校長先生のお話の後、学校を出発し、商店等にお願いをしてきました。

地域の皆様にも優しく対応していただき、当初の目的に加え、地域とのつながりをいっそう強くできた活動となりました。

【キャンペーン活動の様子】

当日はテレビ局や新聞社の取材が入りました。児童生徒は緊張しながらも、自分の担当の方々に向け、点字ブロックの大切さを伝えることができたようです。

また、11月中は理療科の患者さんや、来校者の皆さんに向けて、ポケットティッシュを配付して啓発を続けています。

生徒会でも本キャンペーンに積極的に協力していますので、その様子は今後お知らせしていきます。お楽しみに!

|

『点字ブロックの上に 車や自転車を止めないでね!』 by邪気軍団 |

第22回全国障害者スポーツ大会 いちご一会 とちぎ大会

令和4年10月27日(木)~11月1日(火)にかけて、カンセキスタジアムとちぎで全国障害者スポーツ大会が開催されました。福島県代表として、本校からは、陸上競技に高等部専攻科理療科3年の本川和馬さんが出場しました。結果は、ジャベリックスロー第2位、走幅跳第4位という成績でした。寒暖差のある中、「これまでの練習の成果を十分に発揮できた」と本人よりコメントをいただきました。大会参加にあたりまして、様々な方々からの応援や支援をしていただきありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いいたします。

大会結果

ジャベリックスロー 39m48cm 第2位

走幅跳 4m41cm 第4位

第45回(令和4年度)全国盲学生点字競技大会

|

始めに「校長先生からの激励の言葉」を受けて、競技に挑みました。 |

11月8日(火)に、第45回(令和4年度)全国盲学生点字競技大会が実施されました。この競技大会は、2年に1回、全国の盲学校で実施され、点字を正確に読んだり書いたりする速さを競います。実施方法は、事前に録音されたCDを再生して、その指示により進められます。本校からは、2名出場し、集中して競技に挑みました。

競技実施後は、主管校が解答を集約し、結果が出場校へ報告されます。一堂に会しての大会ではありませんが、同時期に大会に挑み、結果報告を知ることで、全国の盲学生とお互いの成果を確認し合い、点字の技能向上を目指していきます。

|

競技内容は、3つでした。<50音書き、転写、聴写> |

|

|

|

第2回 避難訓練

10月21日(水)、第2回避難訓練を実施しました。同じ敷地内の寄宿舎、聴覚支援学校福島校、視覚障がい者支援センター、点字図書館との合同訓練です。

今回は視覚支援学校教室からの火災発生を想定した訓練でした。

第1回訓練では雨のため避難場所が体育館でしたが、今回は本来の避難場所である校庭への避難、人員確認を実施しました。各部署とも機転を利かせながら円滑な避難を行うことができました。

また、第1回の訓練の反省から、緊急時避難支援カードの運用方法や保護者への連絡をマチコミメール活用に変更するなど、より安全な避難や確実な連絡方法を検討することができました。

次年度は今年度の訓練での反省事項を活かし、さらに実践的な訓練にしたいと考えます。

令和4年度 学習の成果発表会

10月29日(土)、学校公開にあわせて小学部・中学部・高等部の学習の成果発表会を行いました。今年度は、コロナ感染予防の観点から保護者と評議員の方のみを対象として、日頃行っている学習の成果について発表しました。

小学部は、3年総合グループと2・3年生活科グループが、それぞれの学習で学んだことを発表しました。

総合グループは、信夫山や学校のまわりにいる鳥の種類や生態について調べたことを発表しました。児童が作成した「鳥ずかん」にはQRコードがついていて、タブレットを使って鳥の鳴き声や説明動画が見られるように工夫したそうです。児童が実際にタブレットを操作しながら紹介する場面もありました。

生活科グループは、「うごくうごくわたしのおもちゃ」の学習で作った4種類のおもちゃについて、児童が作り方や遊び方を紹介しました。各々のおもちゃがうまく飛んだり動いたりすると、会場から大きな歓声と拍手が沸き起こりました。

最後は全員で芸術鑑賞会でも披露した落語「じゅげむ」の歌を歌いました。歌の中に出てくる早口ことばもみんな大成功でした。

|

総合グループ発表 「信夫山や学校のまわりにいる鳥について調べよう」 |

生活科グループ発表 「うごくうごく わたしのおもちゃ」 |

|

「じゅげむ」 早口ことばも大成功!やったー! |

|

中学部では、「総合的な学習の時間」で学習したことを『ふくしまの良いところを伝えよう』と題して発表しました。福島県の伝統工芸品である「大堀相馬焼」に焦点をあてて調べました。工芸品としての特徴や、窯元が県内各地に点在していること、その背景には東日本大震災の影響があることなどを、実際に窯元を訪れてお話しをうかがったり、製作体験をしたりした感想を交えて報告しました。

1・2年生がともに学んだ内容を、発表の場でも協力しながら堂々とした姿で伝えることができました。

|

【大堀相馬焼の窯元「京月窯」(福島市)での校外学習の様子】 |

|

【発表会当日の様子】 |

高等部普通科では、総合的な探究の時間等を通して4月から学んできたことや今後の課題となることについて発表しました。

1年生は職場体験や普段の授業を通して見つけた進路実現に対する課題やこれからがんばりたいことについて発表をし、2・3年生は修学旅行で体験してきたことや学んできたことを、写真や音声を使って説明をしました。生徒たちは今回の旅行について、「百聞は一見に如かず」になぞらえて、『百聞は一「触・食・色・職(しょく)」に如かず』な旅であったと振り返っていました。

|

成果発表の様子 |

高等部普通科展示会場 |

|

作業製品販売 |

作業製品販売 |

|

高等部普通科記念撮影 |

|

高等部理療科といえば、「マッサージ!鍼灸!」といった実技(施術)のイメージが強いかもしれません。しかし、実技は学習内容全体の1/3程度で、これらを支えているのは、解剖学や生理学、病理学や臨床医学などの西洋医学と、陰陽五行論や疾病論、診察論を学ぶ東洋医学、西洋・東洋医学を合わせ治療法を学ぶ東洋医学臨床論など、12~13科目に渡って学んでいます。今回は生徒による理療科紹介と施術体験を通して、他学部の保護者さんや先生方に理療科を知ってもらう機会となりました。

|

施術体験の様子① |

施術体験の様子② |

|

施術体験の様子③ |

理療科紹介の様子 |

高等部普通科修学旅行~百聞は『一「 触・食・色・職」(いっしょく)』 に如かず~

高等部普通科修学旅行

~百聞は『一「 触・食・色・職」(いっしょく)』 に如かず~

令和4年9月14~16日、普通科2・3年生4名、教員7名で奈良・大阪方面へ修学旅行に行きました。旅行等に関する制限もなく、コロナ以前のように生徒たちをできるだけ遠くに連れて行って、様々な経験をさせたいという願いのもとで実現することができました。保護者の皆様をはじめ、関係者の方には御理解と御協

力を頂きありがとうございました。

【新幹線を待つ修学旅行団】

奈良大学博物館

奈良大学博物館では、阿修羅像や銅鐸のレプリカを触りました。

高校2年生の英語の教科書に阿修羅像の作り方が載っていることをもとに、昨年度から2年がかりで実現しました。

舞鶴工業高等専門学校さんが制作した10分の1の3Dプリンター模型で全身を事前に触察し、この「ミニ阿修羅像」を奈良まで連れて行きました。

レプリカは上半身でしたので、じっくり触り比べることができました。背中部分をくり抜いてあったので、木組みの部分や首飾り、衣服、腕6本の付き方、表情など細かいところまで確認できました。

口角が上がっていることや巻きスカートの折り目の部分、重さなど、実際に触ったからこそ確認することができました。

銅鐸は表面に模様が浮き出ており、動物がたくさん描かれているようでした。指の動きに合わせて館長さんが解説してくださるという、なんとも贅沢な時間でした。

教科書ではわからない重さ、穴が空いていることや、空洞など、たくさん触ることができました。

|

阿修羅像のレプリカを触察する生徒 |

銅鐸のレプリカを触察する生徒 |

ミニ阿修羅像 |

東大寺

初めて鹿に触わることや鳴き声も聞くことができ、かなりインパクトがありました。

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞く時ぞ秋はかなしき

と百人一首に歌われていますが、気温34℃の奈良、南大門までかなり歩いた気がしました。

南大門の金剛力士像の大きさは、柱に触ってみて想像できたようです。

普段は通り抜けることで御利益がある「大仏の鼻の穴」は、残念ながら、「密」を避けるために通り抜けできないように板で塞がれていました。

|

大仏前で記念撮影する生徒 |

残念ながら塞がれていた「大仏の鼻の穴」 |

|

全員で記念撮影 |

鹿とふれあう生徒 |

太融寺

宿泊するホテルの目の前に淀殿のお墓がありました。

色々な石像をなでまわしました。

|

一願堂 |

厄除け大師像 |

大阪市立科学館

竜巻のでき方を触ることができるコーナー、惑星の重力のかかり方をりんごを持ち上げることで比べられるコーナー、筒の長さによって音の反響が変わる体験ができるコーナー、見え方の異なる鏡などの理科の学習を、実体験を通して学ぶことができ楽しんでいました。

|

竜巻体験 |

どっちが強い?力比べ

|

|

音の反響 |

玄関前で記念撮影する生徒4名 |

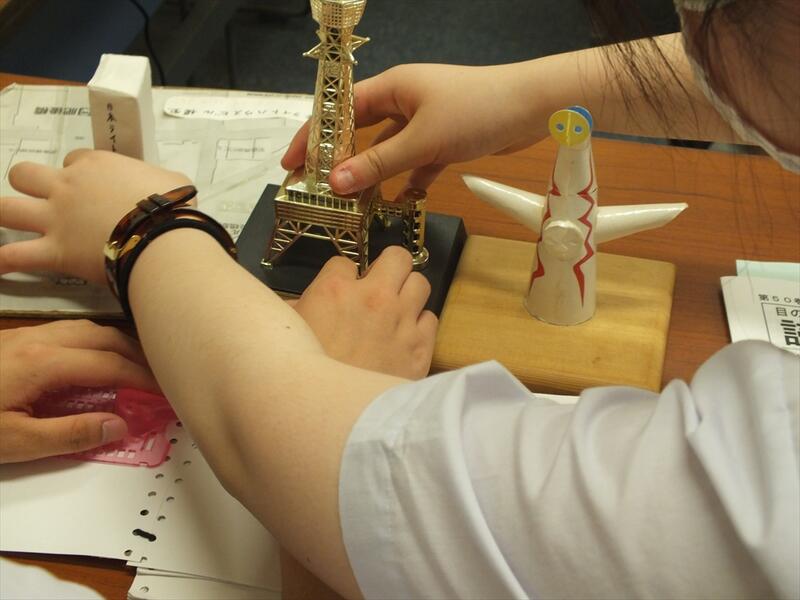

日本ライトハウス

スカイツリーや日本ライトハウスの建物などの模型を触ることができました。また、ヘレン・ケラー来日時の貴重な肉声の演説を聞かせていただくことができ、大変感動しました。点訳・音訳の現場も見学し、視覚障がいリハビリの総本山を目の当たりにしました。ウェアラブル型の活字読み上げ装置や水色クリップなど、最新の便利グッズの数々を、一度に体験できる、コロナ禍では貴重な機会になりました。

|

説明を聞く生徒と教員 |

通天閣、太陽の塔のレプリカ触察 |

点字毎日の編集長さんが、100年前の点字新聞を昼食会場へ持ってきてくださり、現在の最新号と触り比べました。

薄くなっている点字ではあるものの、1922年創刊号がなんとか触読できると、感動していました。

|

点字毎日の編集長さん |

100年前の点字新聞を読む生徒 |

なんばグランド花月

初めて生のお笑いを鑑賞した生徒たちは、テレビとは一味違う周りの雰囲気や独特のテンポ感を楽しんでいました。生の前座から、最近の若手、往年のザ・ぼんち、オール阪神巨人、吉本新喜劇まで、本場のお笑いに圧倒されたようです。生徒たちは、人それぞれ笑いのツボの場所が異なり、それもまた楽しかったと感じたようでした。

国立民族学博物館

全盲で国立民族学博物館の准教授広瀬浩二郎さんが直接お話ししてくださり、それぞれ二人ずつにみんぱくミュージアムパートナーズのボランティアさんがついて、生徒たちが触る手の動きに合わせて、解説をしてくれました。

オセアニアの船、貨幣の元、トーテムポール、モアイ像、匂いの残るアフリカのラクダのミルク壺、韓国のオンドルの仕組み、サトウキビを絞る仕組み、ルーマニアの陽気なお墓など、触ってみないとわからない本物をたくさん触ることができました。

民族楽器体験では、植物の実や動物の爪を使った楽器を何種類も鳴らして、軽快なリズムにノリノリでした。

博物館では、色々な文化があること、多様な生き方があることについて学ぶことができました。

|

説明を受ける生徒 |

民族衣装を着て記念撮影をする生徒4名 |

|

楽器を演奏する生徒 |

モアイ像と生徒 |

民族楽器を触察する生徒 |

奈良では、奈良県産のお米や奈良漬け、くずもち、わらびもち、大阪では、串カツ、たこ焼き、お好み焼き等、これでもかという程、揚げ物や練り物たくさん食べました。

|

奈良に着いて昼食をとる生徒 |

ホテルの夕食: 牛ロースステーキ&鶏もも肉のステーキ |

今回の修学旅行では、様々なものに触れ、食し、文化を感じ、職についている人との交流によりこれまでの自分の生き方や在り方を見つめる良い機会となりました。この旅が、一生の思い出となり今後の生徒たちの学びへの欲求や深化へと変化してくれたら嬉しいと思います。

教員にとっても、一生の思い出となる良い旅となりました。

生徒や保護者の方、添乗員さん、バスガイドさん、見学先で御協力いただいた皆様

ありがとうございました!

第21回福島県特別支援学校スポーツ大会 【陸上競技】

10月8日(土)、第21回福島県特別支援学校スポーツ大会が、福島市内のあづま総合運動公園内で行われました。今年度開校しただて支援学校が加わり、県内特別支援学校19校、参加生徒数は約420名でした。陸上競技には約140名の生徒が参加し、本校からは高等部普通科生徒3名が出場しました。生徒達の日頃の行いが良く、当日は前日の雨が嘘のように、晴天のもとで競技が行われました。周囲からの拍手による応援を背に、生徒一人一人が実力を出し切りました。競技終了後の反省会では、どの生徒も来年の大会に向けて意気込みを新たにしていました。

朝早くから送迎していただいた保護者のみなさん本当にありがとうございました。また、前日から会場準備や運営にあたられた多くの先生方にも感謝します。来年も大会記録や自己ベストの更新を目指して取り組んで参ります。

引き続き応援よろしくお願いします!

◇陸上競技本校生徒の大会結果

女子F18 ジャベリックスロー 第1位 佐藤音芭さん

男子T18 1500m 第1位(大会新) 小野寺陽大さん

男子T17 100m 第1位(大会新) 増子新之介さん

前期終業式・後期始業式

9月30日(金)、前期終業式及び後期始業式が実施されました。式に先立ち、夏季休業中に実施された第10回特別支援学校作業技能大会「ビル・クリーニング部門(テーブルクロス)」で級を認定された生徒及び「作業製品品評(紙工製品部門)」で銀賞に入賞した学習グループの表彰がありました。

|

|

|

式では校長より、児童生徒が前期に活躍した姿の紹介がありました。また「お互いを尊重する心、他人を思いやる心をもち、今一度自分の目標を確認して後期も取り組みましょう。」との話があり、児童生徒の顔にも来週から始まる後期に向けての意欲の高まりが感じられました。

終了後には、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会(いちえ)とちぎ大会」に参加する選手(専攻科理療科3年生)の壮行会が実施されました。

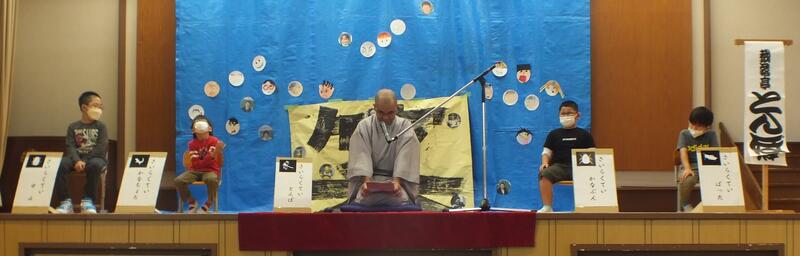

令和4年度 芸術鑑賞会

令和4年9月28日(水)に本校体育館にて、「うつくしま芸人会」の皆さんをお迎えし、令和4年度芸術鑑賞会が行われました。昨年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により実施することができませんでしたが、今年度は久しぶりに児童生徒が一堂に会し、みんなで落語を楽しむことができました。

楽しく亭ツイ輝さんの「権兵衛狸」、裁楽亭とんぼさんと小学部の「寿限無」コラボ、初音家おと丸さんの三味線や、酒飲亭いさんさんの「牛ほめ」と日本の伝統的な芸能が披露され、会場は笑いと声援に包まれました。また、一緒にステージに上がった小学部の児童らはステージの上でも、元気いっぱいの姿を見せてくれ、見る人に元気をわけてくれました。

|

裁楽亭とんぼさんと小学部「寿限無」 |

|

|

酒飲亭いさんさん「牛ほめ」 |

初音家おと丸さん:三味線 |

|

会場の様子 |

|

株式会社南東北クボタ様より農業機械の模型をいただきました。

日頃より、福島県立視覚支援学校の教育活動に、多大なる御支援をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。

先日、株式会社南東北クボタ様より、農業機械の模型をご恵贈いただきましたので、報告いたします。

模型は、トラクター3種類、コンバイン2種類、田植え機の計6種類で、児童の手で触れやすい大きさで、ずっしりとした重みがあります。

|

コンバイン(全長19cm)、トラクター(全長14cm)、田植え機(全長12cm)の模型 |

||

|

上記のトラクターよりひと回り大きい全長17cmのトラクター |

作物の全体を刈り取る普通型コンバイン模型(全長20cm) |

トラクター模型で、組み立てするものもいただきました。 |

児童は、農家での見学学習の前に、模型で学習を行い、農業機械のおおよその形や特徴をつかむことができました。また、見学時にも模型で確認しながら実際の農業機械に触れることで、大きな農業機械のイメージを持つことができました。

|

|

| コンバインや田植え機の模型と実際の農業機械を交互に触って確認しています。 | |

自分たちの食生活を支えている農業について理解する上で、大変参考になる模型をご恵贈いただきましたことに心から感謝申し上げるとともに、今後も本校の教育活動で大切に活用させていただきたいと思っております。

株式会社南東北クボタ様、ありがとうございました。

『えがお交流活動』~小学部~

小学部では、年間を通して福島第四小学校・聴覚支援学校福島校と交流及び共同学習を行っています。9月21日(水)には、福島第四小学校、聴覚支援学校福島校、視覚支援学校の3つの会場に分かれて、『えがお交流活動』が行われました。本校には、福島第四小学校(以下、四小)の2年生と5年生の皆さん15名が来校。自分たちの学校に四小の友達が来てくれるのは初めてとあって、本校児童は少しドキドキしながらも楽しみにしていました。

本校児童は、視覚支援学校の学習や生活の様子を紹介するためのコーナーをひとり一つずつ準備し、四小の友達に説明したり、実際に体験してもらったりしました。四小の皆さんも点字の読み書きや拡大読書器などの支援機器、ころころ卓球など、どの活動にも興味津々でたくさんの発見があったようです。今回の活動は、本校児童にとっても、自分の障がいや学び方、必要な配慮について周囲の人に伝えていくための一歩となったと感じています。どの児童にも『えがお』があふれていました。

今回の交流活動を通して双方の児童が分かり合えたことを、今後のさらなる関係づくりに生かしていきたいと思います。

|

|

|

なぞなぞ大会 点字カードの中からなぞなぞの答えを探してね。「お友達の選んだカードは正解かな? わたしが読んで確かめますよ。」 |

簡易点字盤で自分の名まえを書いてみよう 点字盤の使い方や点字の書き方を本校児童が説明しました。「四小の友達は、みんな上手に書けていたよ。」 |

|

|

|

ころころ卓球 四小の卓球と違うところはどこかな。 「ボールの中に音が出るものが入っているよ。」 |

拡大読書器の紹介 「テーブルの上に本を置くと、大きく見えます。」 |